A continuación reproducimos en exclusiva el espléndido texto original de la conferencia que el escritor jiennense Juan Eslava Galán (Arjona, 1948), Premio Planeta en 1987 por En busca del unicornio, pronunció en la Cooperativa Ntra. Sra. del Pilar de Villacarrillo, la mayor productora de aceite de oliva del mundo, el pasado 20 de junio de 2017. Perteneciente a una familia de tradición olivarera, en su extensa producción figuran algunas obras dedicadas al olivar y su historia, narradas siempre con un estilo didáctico, ameno y divertido.

Atrasemos el reloj. Estamos en el año 120 de nuestra era, hace casi dos milenios. Jaén es un territorio salpicado de florecientes colonias romanas. En una soleada y fría mañana de diciembre, un muchacho llamado Lucio Cornelio asciende por el sendero de piedra. Lucio Cornelio nació en Auringis hace 14 años y nunca ha viajado más allá de una legua. Ahora se le ha presentado la ocasión de visitar Roma, la capital del imperio y del mundo, en compañía de su padre, el noble tribuno Marco Cornelio.

Atrasemos el reloj. Estamos en el año 120 de nuestra era, hace casi dos milenios. Jaén es un territorio salpicado de florecientes colonias romanas. En una soleada y fría mañana de diciembre, un muchacho llamado Lucio Cornelio asciende por el sendero de piedra. Lucio Cornelio nació en Auringis hace 14 años y nunca ha viajado más allá de una legua. Ahora se le ha presentado la ocasión de visitar Roma, la capital del imperio y del mundo, en compañía de su padre, el noble tribuno Marco Cornelio.

Entonces la tierra de Jaén se repartía entre estos cultivos, aunque ciertamente su olivar destacaba ya en toda la región como lo prueban los contrapesos de molino de viga hallados en la zona de Marroquíes Bajos, a las afueras de Jaén, los mayores que se conocen en el orbe romano. Es evidente que en Jaén hubo un centro importante de captación y distribución de aceite y que gran parte del aceite que iba a Roma y al imperio procedía de estas tierras.

En las noches de invierno, al amor de la lumbre de olivo, en la chimenea familiar, Lucio ha escuchado de labios de su abuelo la historia de Hércules. Hércules llevó a Grecia el primer olivo y lo plantó en el monte Olimpo, la morada de los dioses. El herrero divino, Hefaistos, le regaló unas armas de hierro, pero él prefería la clava o estaca de olivo. La clava de Hércules es un instrumento de civilización, más que un arma, porque cuando golpea el suelo brota un olivo. La clava nudosa es el emblema que adoptaron los griegos para simbolizar finamente la virilidad y la fecundidad que, en tiempos más antiguos, se sugerían más explícitamente. Todo romano medianamente avisado sabe que el aceite favorece mucho la coyunda, abre las ganas y despierta la sangre. Es lo que indica el decimotercer trabajo de Hércules, el de Tespio, que casi todos los autores silencian pudorosamente. Nuestro amigo Lucio se sonríe recordándolo. Tespio era rey de una ciudad cercana a Tebas donde un buen día apareció un león que devoraba al personal. Tespio, alarmado, le aseguró a Hércules que si mataba al león y lo sacaba del apuro le concedería los favores de su hija Procris durante 50 noches. Esta Procris era de una belleza y hermosura tales que los que la veían se quedaban prendados de ella, dioses incluidos. Hércules, engolosinado con la oferta, mató al león y Tespio cumplió lo prometido. Hércules recibió a la bella Procris la primera noche, pero en las noches sucesivas, al amparo de la oscuridad, Tespio le fue introduciendo en la alcoba a sus otras 49 hijas, todas vírgenes, y a todas dejó embarazadas el hombre de la clava. De esta manera el astuto Tespio se aseguró una caterva de nietos emparentados con la divinidad, puesto que descendían del héroe Hércules.

En las noches de invierno, al amor de la lumbre de olivo, en la chimenea familiar, Lucio ha escuchado de labios de su abuelo la historia de Hércules. Hércules llevó a Grecia el primer olivo y lo plantó en el monte Olimpo, la morada de los dioses. El herrero divino, Hefaistos, le regaló unas armas de hierro, pero él prefería la clava o estaca de olivo. La clava de Hércules es un instrumento de civilización, más que un arma, porque cuando golpea el suelo brota un olivo. La clava nudosa es el emblema que adoptaron los griegos para simbolizar finamente la virilidad y la fecundidad que, en tiempos más antiguos, se sugerían más explícitamente. Todo romano medianamente avisado sabe que el aceite favorece mucho la coyunda, abre las ganas y despierta la sangre. Es lo que indica el decimotercer trabajo de Hércules, el de Tespio, que casi todos los autores silencian pudorosamente. Nuestro amigo Lucio se sonríe recordándolo. Tespio era rey de una ciudad cercana a Tebas donde un buen día apareció un león que devoraba al personal. Tespio, alarmado, le aseguró a Hércules que si mataba al león y lo sacaba del apuro le concedería los favores de su hija Procris durante 50 noches. Esta Procris era de una belleza y hermosura tales que los que la veían se quedaban prendados de ella, dioses incluidos. Hércules, engolosinado con la oferta, mató al león y Tespio cumplió lo prometido. Hércules recibió a la bella Procris la primera noche, pero en las noches sucesivas, al amparo de la oscuridad, Tespio le fue introduciendo en la alcoba a sus otras 49 hijas, todas vírgenes, y a todas dejó embarazadas el hombre de la clava. De esta manera el astuto Tespio se aseguró una caterva de nietos emparentados con la divinidad, puesto que descendían del héroe Hércules.

Otros griegos atribuían la creación del olivo a Atenea, la diosa de la inteligencia. La historia que transmitían de padres a hijos era bien conocida. Cuando el dios Poseidón y la diosa Atenea se disputaron el patronazgo de la ciudad, los demás dioses decidieron otorgárselo al que creara la criatura más bella y útil para la Humanidad. Poseidón hendió una peña con su tridente e hizo surgir un caballo; Atenea acarició la tierra que pisaba y surgió un olivo. Los atenienses declararon vencedora a Atenea, le pusieron su nombre a la ciudad y veneraron aquel primer olivo dentro de un recinto de piedra, entre los templos de la Acrópolis.

Árbol sagrado

Árbol sagrado

En realidad, todos los pueblos mediterráneos veneraban al olivo. Era, y en cierto modo lo sigue siendo, un árbol sagrado. No es casual que después del Diluvio Universal, la paloma que soltó Noé regresara con una ramita de olivo en el pico.

El olivo ha sido sagrado en todo el Mediterráneo y cada pueblo atribuía su creación a un dios especialmente sabio. Los egipcios lo creían un don de Thot y llamaban al olivo tat. Los hebreos lo consideraban el rey de los árboles. “Los árboles celebraron una asamblea para elegir al olivo como su rey”, leemos en el Libro de los Jueces 9, 8-9. “Al comunicarle la noticia, el olivo contestó: ¿cómo voy a renunciar a mi aceite, que es mi gloria ante Dios y ante los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles?”

El padre de Lucio, que es oleicultor y comerciante, le ha relatado muchas veces cómo llegó el olivo a España. Hace más de 1.000 años, antes de la conquista romana, cuando todavía esta tierra estaba por descubrir, un comerciante fenicio llamado Herón se aventuró hasta las costas andaluzas en busca de nuevos mercados para sus telas y sus cerámicas y desembarcó en una tierra nueva, en Cádiz, donde se quedó pasmado al ver que el bosque natural era el acebuche, o sea, el olivo silvestre (Olea oleaster), asociado al alcornoque y al lentisco. “Si ésta es tierra de acebuches, aquí se tiene que dar bien el olivo” -pensó Herón-, y en el siguiente viaje se trajo unas cuantas plantas de olivo cultivado (Olea europaea) que, en efecto, arraigaron bien y fueron la base del olivar hispano. Herón llamó a Cádiz Kotinoussa, o sea, “isla del acebuche”. En tiempos de Lucio, aquel bosque de alcornoques y acebuches que encontraron los fenicios era todavía visible por doquier; un ecosistema con su fauna asociada de ginetas, mochuelos, liebres y zorzales. Gran parte del olivar estaba injertado sobre acebuche autóctono. Hoy, después de la general deforestación de la Península, el acebuchal todavía subsiste en pequeñas ínsulas de vegetación en la Sierra de Huelva, en torno a Aracena.

Nuestro amigo Lucio ignora que, siglos antes de que los fenicios trajeran el olivo cultivado, los andaluces aprovechaban el aceite de acebuchina en sus ritos y es posible que también en su cocina. En la famosa cueva de Nerja, en Málaga, se han encontrado huesos de acebuche de hace 12.000 años. Algunos creen que el aceite de acebuche se usó al principio para la iluminación, como alternativa de la grasa animal. Lo que tardó en extenderse el cultivo del olivo por Andalucía está todavía por confirmar, pero en Montefrío se han encontrado posibles candiles de hace 4.000 años.

Perdónenme la digresión y regresemos al lado de nuestro amigo Lucio Cornelio. El muchacho vive en una villa de las afueras, el antecedente de las modernas caserías, y, como es época de plena recolección, al cruzar el campo va encontrando cuadrillas de esclavos aceituneros en plena faena. El primer tratadista español que habla del olivo y del aceite, el gaditano Columela, aconseja “que el fruto que se coja cada día se muela y se prense al instante”, y señala que el aceite verde cosechado en diciembre trae más cuenta porque los olivareros “sacan más dinero del aceite bueno que de la abundancia del malo”. También indica que “no conviene mezclar en los mismos capachos el aceite nuevo y el de la aceituna caediza”. La experiencia demuestra que, cuando se separan suelo y vuelo, el aceite de vuelo es mucho mejor, pero, cuando se mezclan, el aceite de vuelo no mejora la calidad del aceite de suelo. Es evidente que tenemos mucho que aprender de Roma. Por lo pronto, los oleicultores jiennenses de la época de nuestro amigo Lucio no mezclaban las calidades de los aceites y los clasificaban según el prensado. El que más apreciaban era el de primera prensa, “el que sale puro con menos esfuerzo de la prensa es mucho mejor que los demás”, dice Columela; y después el de la segunda, añadiendo previamente algo de sal, porque “la sal -leemos en el texto latino- disuelve el aceite y lo separa de todo lo que lo altera”. Columela enumera las tres clases de aceite que consumían los romanos. El más corriente era el oleum viride, un aceite amarillo oro de la aceituna fresca, procedente de aceitunas pintonas recolectadas en diciembre. Luego estaba el aceite de lujo, o sea, el oleum astivum acerbum, verdoso, algo amargo y aromático. Como lo sacaban de las aceitunas todavía verdes, recolectadas antes de diciembre, su rendimiento era bajo y por lo tanto resultaba muy caro. Finalmente estaba el oleum maturum, el más basto, sacado de aceitunas muy pasadas o atrojadas. Ese era el que consumían los pobres y el que se usaba para el alumbrado, o sea, el aceite lampante, como lo llamamos ahora. Lampante viene de lámpara, ese candil de barro, o lucerna, que iluminaba los hogares jiennenses en tiempos de Lucio.

Otros usos del aceite

Otros usos del aceite

Lucio conoce, además, otros usos. Como muchos chicos de su edad, es aficionado al deporte y acude diariamente al gimnasio para ejercitarse en la carrera, el salto, la lucha y el lanzamiento de jabalina. Cuando termina, cubierto de polvo y sudoroso, se lava usando como jabón aceite lampante perfumado. El caso es que los romanos no conocen todavía el jabón y para quitarse la suciedad se untan de aceite el cuerpo sudoroso y recogen la mezcla de aceite, sudor, polvo y suciedad con un instrumento de hierro llamado estrigilo.

La madre de Lucio, la noble matrona Livia, usa también aceite en su tocador, un aceite extrafino de cosmética y perfumería denominado oleum omphacium, que procede de la aceituna verde, molida a mano sin partir el hueso, en capachos nuevos y con mil cuidados.

Antes de llegar a su casa, Lucio pasa a despedirse de su amigo Constancio, que vive en el arrabal. Constancio pertenece a una familia humilde que fabrica su aceite del año por el procedimiento denominado canalis et solea (o sea, canal y zueco), que consiste en meter las aceitunas en un saco de trama ancha y pisarlas con un calzado de madera. El aceite resultante de la pisada chorrea por un vertedero del dornajo y va a parar a un recipiente. Siglos después los moros seguirían practicando este pisado en zafariches. Incluso en la reciente guerra de Yugoslavia, durante el sitio de Dubrovnik, la gente recogía aceitunas de los olivares cercanos y las machacaba con mazos dentro de sacos de arpillera que luego rociaba con agua hirviendo.

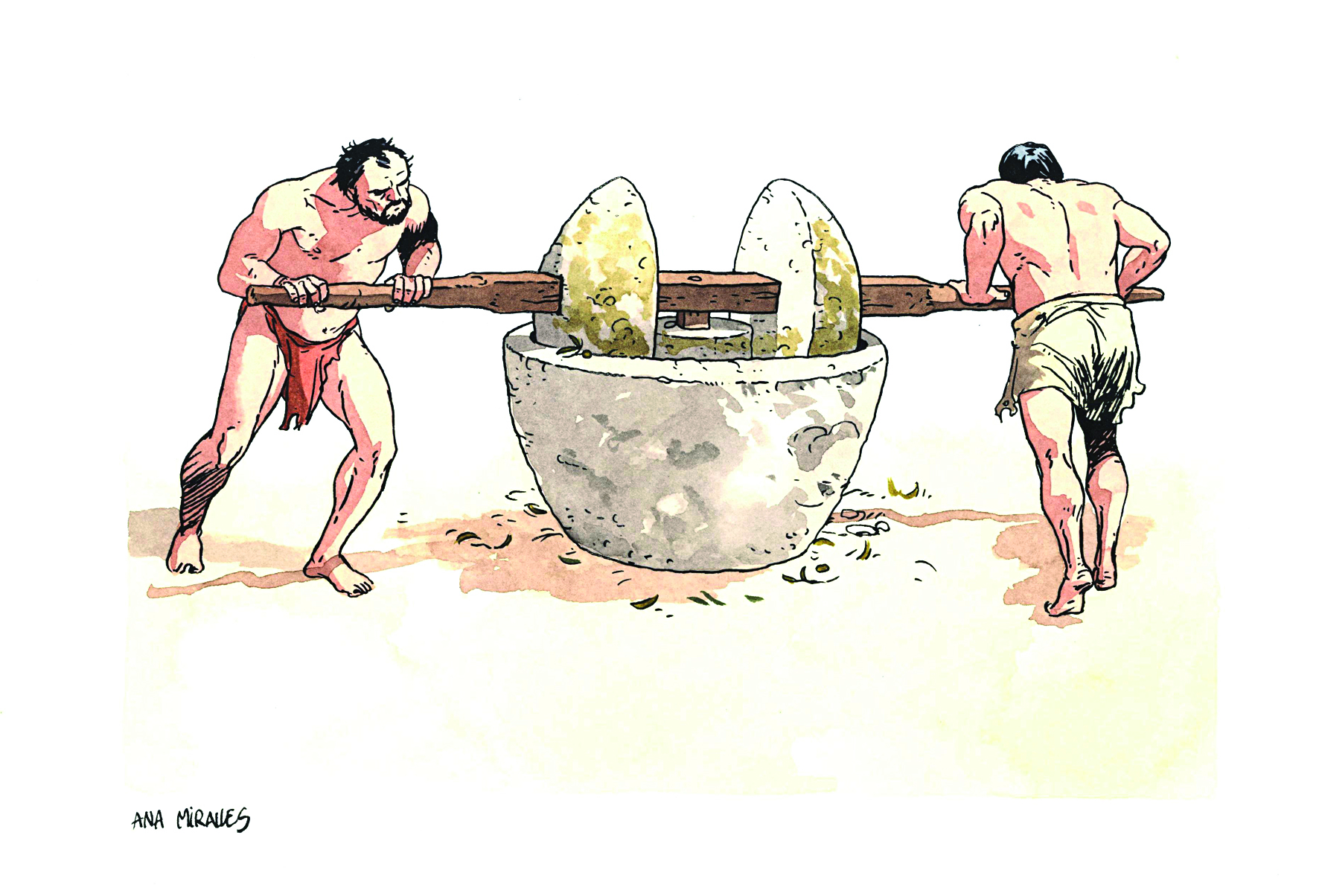

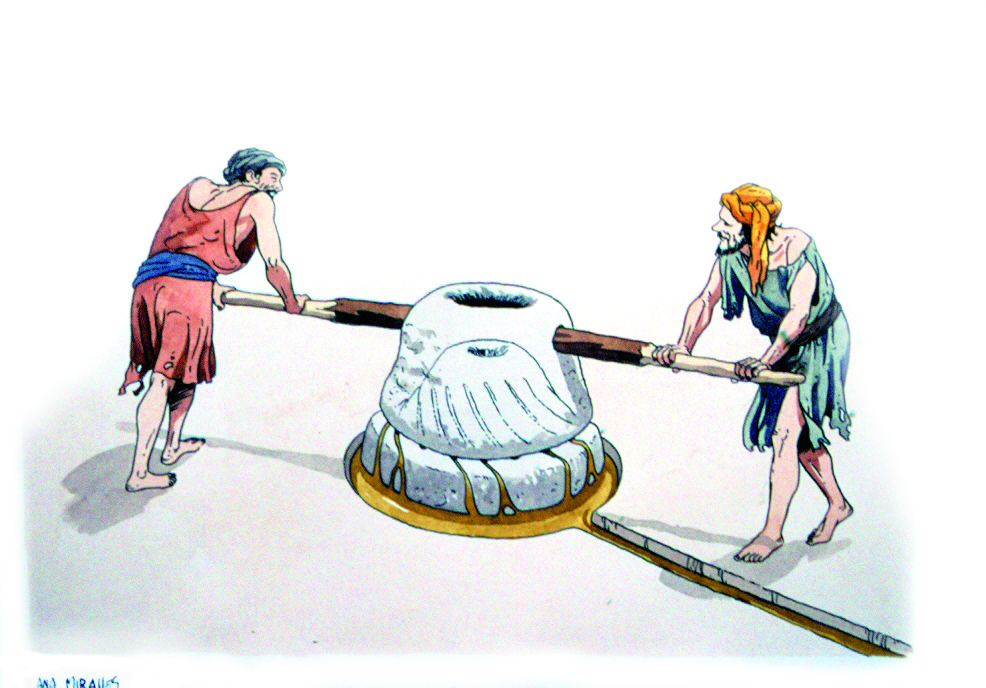

El padre de Lucio es un hombre adinerado y tiene un molino industrial en un anejo de su casería o villa rústica. Durante la época de la recolección todo el campo jiennense resuena con el murmullo cansino de las piedras rodaderas aplastando aceitunas sobre las balsas de piedra (mortarium). No era un invento reciente en tiempos de Lucio, puesto que ya aparece en un sarcófago del siglo IV a.C. No se sabe quién inventó este procedimiento, pero los iberos de estas tierras lo conocían antes de la llegada de los romanos. Seguramente los romanos lo perfeccionaron. En sus molinos, la muela o mola olearia era una gran piedra cilíndrica plantada en tierra con un eje en el centro en torno al cual gira una piedra en forma de rodillo, la suspensa, que va aplastando las aceitunas. La suspensa se graduaba y se podía bajar o subir a voluntad, según la cantidad de aceituna que se estuviera molturando, a fin de que no se rompiera el hueso. El padre de Lucio y sus amigos oleicultores están convencidos de que el hueso roto le confiere mal gusto al aceite. Algo de razón tenían, pero hoy sabemos que si la masa se prensa inmediatamente no importa que el hueso se rompa. Esa necesidad explica el complicado diseño de otro tipo de molino romano, el trapeto o trapetum. Ese molino tenía como base un gran mortero o mortarium provisto de un gran eje fijo central, el milarium, en forma de columna, alrededor del cual giraban dos casquetes esféricos u orbes, que se ceñían por la parte recta al eje central, mientras que la curvada se adaptaba a la concavidad del vaso del mortero. Los dos orbes estaban atravesados por un eje de madera, columela, y tenían holgura suficiente para que quedaran separados casi un centímetro de las paredes del mortero. Antes de empezar la molienda se calibraban, mediante discos de madera o metal, aplicados al eje central para que las piedras quedaran separadas. Así se evitaba romper el hueso de la aceituna.

El padre de Lucio es un hombre adinerado y tiene un molino industrial en un anejo de su casería o villa rústica. Durante la época de la recolección todo el campo jiennense resuena con el murmullo cansino de las piedras rodaderas aplastando aceitunas sobre las balsas de piedra (mortarium). No era un invento reciente en tiempos de Lucio, puesto que ya aparece en un sarcófago del siglo IV a.C. No se sabe quién inventó este procedimiento, pero los iberos de estas tierras lo conocían antes de la llegada de los romanos. Seguramente los romanos lo perfeccionaron. En sus molinos, la muela o mola olearia era una gran piedra cilíndrica plantada en tierra con un eje en el centro en torno al cual gira una piedra en forma de rodillo, la suspensa, que va aplastando las aceitunas. La suspensa se graduaba y se podía bajar o subir a voluntad, según la cantidad de aceituna que se estuviera molturando, a fin de que no se rompiera el hueso. El padre de Lucio y sus amigos oleicultores están convencidos de que el hueso roto le confiere mal gusto al aceite. Algo de razón tenían, pero hoy sabemos que si la masa se prensa inmediatamente no importa que el hueso se rompa. Esa necesidad explica el complicado diseño de otro tipo de molino romano, el trapeto o trapetum. Ese molino tenía como base un gran mortero o mortarium provisto de un gran eje fijo central, el milarium, en forma de columna, alrededor del cual giraban dos casquetes esféricos u orbes, que se ceñían por la parte recta al eje central, mientras que la curvada se adaptaba a la concavidad del vaso del mortero. Los dos orbes estaban atravesados por un eje de madera, columela, y tenían holgura suficiente para que quedaran separados casi un centímetro de las paredes del mortero. Antes de empezar la molienda se calibraban, mediante discos de madera o metal, aplicados al eje central para que las piedras quedaran separadas. Así se evitaba romper el hueso de la aceituna.

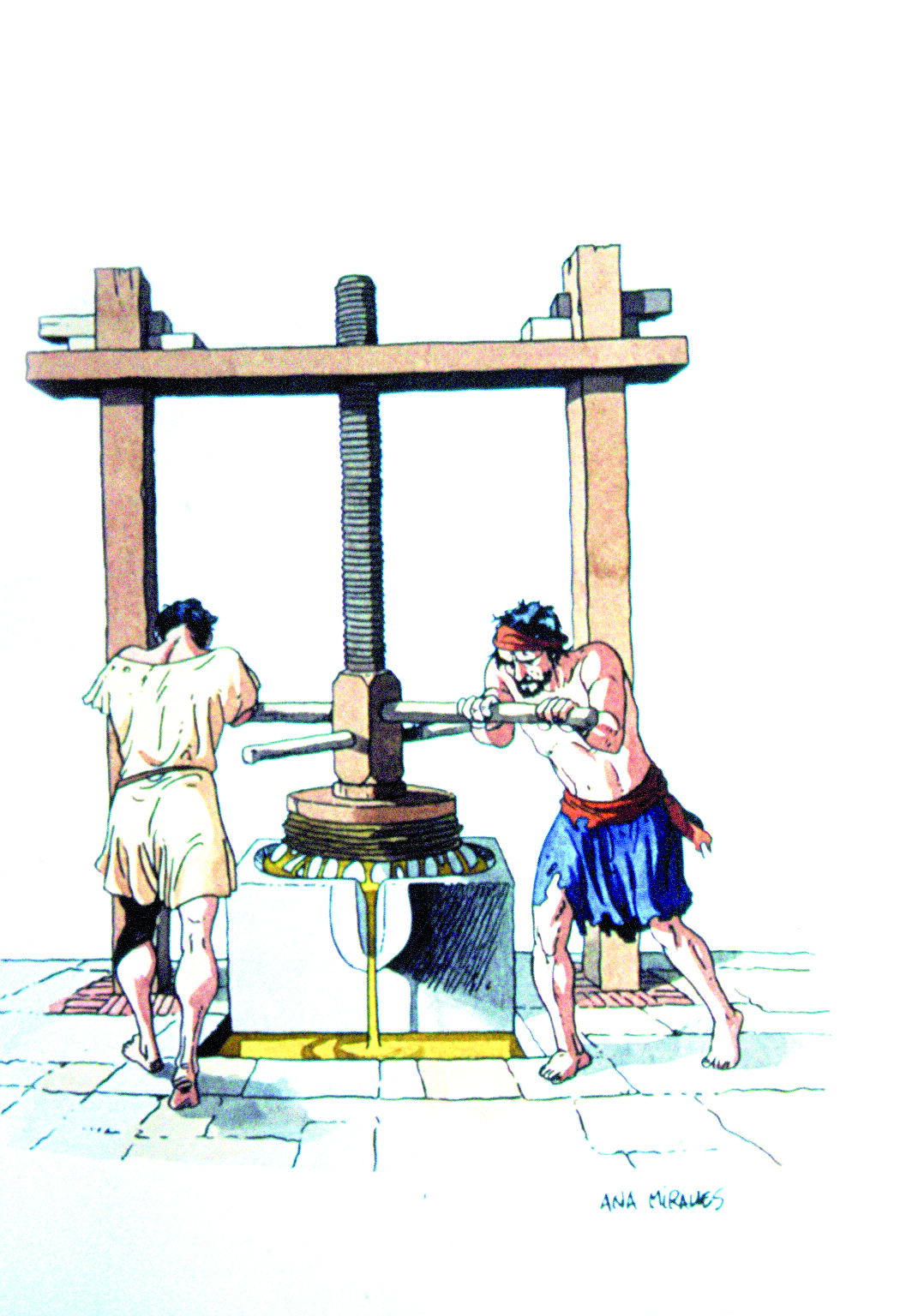

Lucio entra en el molino familiar, una nave capaz donde hay tres molederos y dos prensas de viga para exprimir la pulpa de la aceituna. Una vez obtenida la pulpa de la aceituna hay que prensarla para sacar el aceite. Las prensas que usa el padre de Lucio son de viga, bastante parecidas a las que han estado vigentes hasta el tiempo de nuestros abuelos. La prensa consta básicamente de una larga viga de madera (prelum), ajustada en su cabecera a dos ejes verticales (arbores) por medio de un pasador (lingula). Unas prensas de viga funcionaban por cabrestante, otras por contrapeso y tornillo. Las de cabrestante tenían en el extremo libre de la viga una palanca (vectis), que servía para enrollar en un tambor (sucula) la soga que rebajaba el extremo de la viga. Al descender, la viga presionaba sobre una plancha circular (orbis olearius) que oprimía el cesto o friscina donde se colocaba la masa de la aceituna. El aceite obtenido se trasegaba primero a los labrum y, una vez decantado, se almacenaba en las ánforas (dollium). Cuando era más pequeño, Lucio aguardaba subido a una de las cuatro palancas de torsión del torno y, cuando los molineros soltaban el trinquete, la palanca giraba desenroscando el tornillo con gran algazara de su jinete, que giraba agarrado al palo como en un tiovivo.

De importador a principal proveedor de aceite

El padre de Lucio exporta a Roma gran parte del aceite que muele. Las leyes sobre el suministro de aceite del imperio son muy precisas. En la ciudad iberorromana de Cástulo se ha encontrado el pedestal que sostenía el rescripto imperial, o edicto del emperador, posiblemente de Adriano, para que tanto los productores como los difusores o agentes fiscales supieran a qué atenerse.

El noble Marco Cornelio le ha explicado alguna vez a su hijo que antes de la colonización romana no había grandes excedentes de aceite en Hispania. De hecho, los funcionarios romanos tenían que traer de Italia el aceite que consumían, como se deduce del hallazgo en Andalucía de ánforas olearias del tipo Baldacci I procedentes de Apulia y Calabria, las regiones italianas productoras de aceite. Estas ánforas fueron fabricadas en el siglo I a.C., lo que indica que en esa época Andalucía no producía mucho aceite y tenía que importarlo. Luego, a partir del emperador Augusto, en la época de Cristo más o menos, se plantaron muchos olivos y el panorama cambió hasta el punto de que, desde finales del siglo I a.C., Andalucía se convirtió en el principal proveedor de aceite del imperio. En el reverso de algunas monedas de Adriano (117-138), la matrona que representa a España tiene en la mano una rama de olivo y un conejo a los pies. España era famosa por la abundancia de conejos. De hecho, el nombre de España proviene del fenicio i-shepharim, es decir, el país de los conejos.

El noble Marco Cornelio le ha explicado alguna vez a su hijo que antes de la colonización romana no había grandes excedentes de aceite en Hispania. De hecho, los funcionarios romanos tenían que traer de Italia el aceite que consumían, como se deduce del hallazgo en Andalucía de ánforas olearias del tipo Baldacci I procedentes de Apulia y Calabria, las regiones italianas productoras de aceite. Estas ánforas fueron fabricadas en el siglo I a.C., lo que indica que en esa época Andalucía no producía mucho aceite y tenía que importarlo. Luego, a partir del emperador Augusto, en la época de Cristo más o menos, se plantaron muchos olivos y el panorama cambió hasta el punto de que, desde finales del siglo I a.C., Andalucía se convirtió en el principal proveedor de aceite del imperio. En el reverso de algunas monedas de Adriano (117-138), la matrona que representa a España tiene en la mano una rama de olivo y un conejo a los pies. España era famosa por la abundancia de conejos. De hecho, el nombre de España proviene del fenicio i-shepharim, es decir, el país de los conejos.

Hasta ahora se ha dicho que donde más abundaban los olivos era en Córdoba, Sevilla y Écija, en las llanuras aluviales regadas por el Guadalquivir y el Genil, en total unos 5.000 km2 de olivar; pero ya hemos mencionado que se han descubierto en Jaén los restos de lo que pudo ser un centro de recaudación de aceituna con cinco piedras de molino tan grandes que no se conocen otras semejantes en todo el imperio. La magnitud de las instalaciones sugiere que fuera el lugar donde el Estado molía la aceituna tributaria y que Jaén era ya entonces un gran productor de aceite, aunque luego el cultivo decayera.

A la mañana siguiente, Lucio, su padre y los esclavos que los sirven y acompañan se ponen en camino por la carretera empedrada que enlaza con el arrecife ancho que sigue el curso del río Betis, el Guadalquivir que da nombre a la Bética. No hacen el camino solos. Les acompaña una expedición de carros cargados de pellejos de aceite que contienen la producción de los pagos jiennenses destinada a Roma. Los secretarios han tomado nota del contenido de cada pellejo y de cada carro. Dentro de unos días, cuando lleguen a su destino, en un embarcadero cercano a Córdoba, transferirán la preciada carga y la documentación a otros funcionarios imperiales, quienes, después de consignar el montante y calidad del aceite recibido, extenderán los correspondientes albaranes. En aquel punto, otros esclavos imperiales trasvasarán el aceite a grandes ánforas y las expedirán río abajo en barcazas de fondo plano hasta el puerto de Híspalis, donde serán embarcadas en una de esas naves enormes llamadas onerarias que navegan por el mar.

Lucio, que nació en Jaén y nunca salió de su tierra, arde en deseos de ver el mar. Mientras tanto, se entretiene en visitar las instalaciones de los alfareros. A lo largo del Guadalquivir y el Genil se han encontrado unos 80 alfares que fabricaban ánforas olearias y ocho puertos fluviales donde se embarcaba el aceite. Las olearias las fabricaban probablemente las cuadrillas de alfareros itinerantes que iban de alfar en alfar porque son casi idénticas, con mínimas diferencias en la boca, que pueden atribuirse al tamaño de la mano del alfarero. A fin de controlar la calidad, cada ánfora lleva la figlina o sello del alfarero en un asa. Las ánforas selladas en la Bética se encuentran en puntos tan distantes como Inglaterra y la India, lo que prueba que el aceite andaluz llegaba hasta los confines del Imperio.

Ánforas y Annona

Lucio sabe que el vino, el aceite, las conservas de pescado y hasta el grano se transportan en esas vasijas de barro que, una vez alcanzado su destino, simplemente se rompen y se tiran a la basura. No puede sospechar que, 2.000 años después, esos tiestos rotos nos sean tan valiosos para estudiar el comercio en la antigüedad. Lucio sabe distinguir perfectamente las dos clases de ánforas que ve acumularse a centenares en el campo del alfarero: por una parte, las panzudas, casi esféricas, llamadas olearias porque sirven para envasar el aceite; y por otra, las vinarias o de vino, que son estilizadas y acaban en una punta que sirve para inmovilizarlas, clavadas sobre el lastre de arena de las bodegas de los barcos. Como el diseño de las ánforas varía según los alfares y, además, evoluciona con el tiempo, los arqueólogos pueden determinar la época y el lugar de procedencia de cada ánfora.

Lucio, curioseando en el embarcadero, observa a los esclavos que llenan las ánforas, las taponan con una tapadera de barro cocido y las pesan frente a un funcionario que, con ayuda de tinta y pincel, escribe en letra cursiva, sobre la propia ánfora, sus tituli picti, en los que se consigna el peso del aceite, el nombre del productor y otros datos fiscales.

Lucio, curioseando en el embarcadero, observa a los esclavos que llenan las ánforas, las taponan con una tapadera de barro cocido y las pesan frente a un funcionario que, con ayuda de tinta y pincel, escribe en letra cursiva, sobre la propia ánfora, sus tituli picti, en los que se consigna el peso del aceite, el nombre del productor y otros datos fiscales.

Lucio y su padre embarcan en Híspalis. En la travesía, que dura varios días, hay tiempo más que de sobra para que el noble Marco le explique a su hijo y heredero los entresijos del comercio aceitero imperial. A Lucio le enorgullece saber que la gran Roma no podría funcionar si no fuera por el aceite hispano. El aceite de los campos andaluces, el aceite jiennense, es imprescindible para la Annona.

“¿Qué es la Annona, padre?” -pregunta Lucio-. “Es la paga estatal con la que los emperadores se aseguran la lealtad de la plebe romana. Los habitantes de Roma tienen derecho a repartos de harina y aceite gratuitos, así como a espectáculos públicos” -contesta Marco Cornelio-. “¡Ah, el panem et circenses!” (pan y circo) -recuerda Lucio-. “Exacto. Al principio la Annona consistía principalmente en trigo, y el aceite aparecía raramente, pero a partir de Adriano se reparte regularmente aceite”, explica su padre.

Las exportaciones de aceite hético alcanzaron su máximo desarrollo durante el reinado del sucesor de Adriano, Antonino Pío. Roma contaba entonces con un millón y medio de habitantes. Aunque a cada romano sólo le correspondieran unos 12 litros al año, la cantidad era considerable. El caso es que, entre los siglos II y III de nuestra era, el aceite andaluz ganó tal reputación que se hizo imprescindible en Roma. A Marcial le parecía que era insuperable y Plinio decía que sólo lo igualaba el de Histria, una comarca entre Italia y Serbia famosa por sus aceites.

El Testaccia o monte de los tiestos

El Testaccia o monte de los tiestos

Después de unos días de tranquila travesía, Lucio y su padre desembarcan en Ostia, el puerto de Roma. Mientras aguardan el coche de caballos que los ha de llevar a casa de un pariente, Lucio observa cómo los esclavos del puerto descargan las pesadas ánforas en forma de nuez y las transportan a un gigantesco almacén paralelo al muelle. También observa cómo detrás del almacén otros esclavos transportan carros de ánforas rotas en dirección a un monte cercano de extraño aspecto.

“¿Sabes lo qué es aquello? -le pregunta Marco-. Es un montón de ánforas rotas. A lo largo de decenas de años ha ido creciendo y tiene ya el tamaño de una montaña”.

En efecto, el montón de tiestos rotos fue creciendo entre los siglos I y III d. C. y, al cabo de ese tiempo, los restos de unos 25 millones de ánforas rotas formaron el Testaccia, o monte de los tiestos, una colina artificial de 22.000 m2 de base, 45 metros de altura y un volumen de más de medio millón de m3. El equipo de arqueólogos españoles que la está excavando ha descubierto que el 80% de las ánforas allí apiladas procede de Andalucía, en un período que oscila entre el siglo I (las olearias tipo DresseI 20) y el siglo III (las más tardías y estilizadas Dressel 123, con forma de nuez).

Nuestro amigo Lucio, con los ojos llenos de las maravillas de Roma, regresó a su Jaén natal al amparo del monte de Santa Catalina y subió a alimentar el candil votivo del ninfeo de la Malena para agradecer a los dioses el viaje sin sobresaltos y el mundo que había contemplado. Luego sucedió a su padre en el gobierno de la casa y vivió muchos años como próspero olivicultor y oleicultor, rodeado de hijos y sirvientes a los que inculcó el amor al aceite y al imperio.

Pasaron los romanos, vinieron los bárbaros, los moros y los cristianos, que somos nosotros. Cada comunidad, en mayor o menor medida, cultivó el olivo en Jaén. Ahora esta tierra que son los jiennenses y sus hijos sigue rodeada de olivos como quizás nunca lo estuvo. A través del tiempo quisiera tender una mano amiga a aquel Lucio Cornelio que es ya polvo y apenas una sombra en nuestro recuerdo. Una vez aquel aceite iluminó las grandezas de Roma en su dilatado imperio, desde la India sensual hasta las frías y desoladas tierras de Escocia. Roma supo entender que el aceite, el aceite bien fabricado, de olivos cuidados con mimo, era un elemento de comercio y desarrollo, además de un elemento de cultura. Ojalá lo sepamos entender nosotros también para que el aceite de Jaén, como el de Andalucía, vuelvan a ser universales y recuperen los mercados que una vez tuvieron. Este es el desafío que nos plantea el inminente mañana: hacer buen aceite y buscarle mercados, venderlo envasado y recuperar la plusvalía que hasta ahora se llevan los que lo compran a granel.

Que seamos capaces de valorar, junto a lo que tenemos, lo que nos falta, para animarnos a poner manos a la obra de manera urgente y necesaria. Para que leguemos a nuestros hijos, con el amor del aceite y del olivo, la esperanza de un futuro prometedor.

[TEXTO: Juan Eslava Galán (Junio 2017)] [Fotos: Icastro] [Dibujos: Ana Miralles]

www.juaneslavagalan.com

juan@juaneslavagalan.com